da LUPERCUS a San VALENTINO

a cura di

Manuela Caregnato

San Valentino, oggi nota come festa

degli innamorati, è una delle tante ricorrenze ormai del tutto commercializzate,

le cui origini pagane furono cancellate dalla tradizione cristiana con

la sovrapposizione di un santo, e talvolta con la perdita del significato

originale della festa.

Come ben sappiamo i popoli antichi, per lo più dediti alla pastorizia

e all'agricoltura, tenevano in grande considerazione i momenti più importanti

del ciclo della natura, dal suo risveglio, al raccolto, alla nascita degli

agnelli e dei vitelli e tutto quanto era connesso ai ritmi della terra

e della vita agricola.

Ne è dimostrazione la ruota dell'anno del calendario celtico, ove

ogni festività segna un importante momento di passaggio nel ciclo della

natura e come conseguenza nella vita dell'uomo che vive a contatto con

essa.

E così anche gli antichi romani avevano i loro riti e divinità, con cui

celebravano i momenti più importanti del ciclo agricolo e pastorizio.

Ebbene, Febbraio era un mese particolare, che segnava il passaggio dalla

stagione invernale a quella primaverile.

Un mese da molte culture dedicato alla purificazione, ma anche il mese

in cui si manifestano i primi segni del risveglio della natura.

Le prime gemme erano pronte a fiorire, mentre negli ovili già nascevano

gli agnelli, e i lupi, affamati dal lungo inverno, scendevano a valle

in cerca di cibo, minacciando i greggi.

Così i romani, che con i lupi avevano indubbiamente un rapporto di odio

e amore, per via della lupa che allattò i famosi gemelli, si rivolgevano

al loro dio della natura selvaggia in cerca di protezione.

Lupercus era il nome di questo dio, un fauno cacciatore di ninfe,

sposo e fratello di Fauna, una delle tante rappresentazioni femminili

di Madre Natura.

Si narra che Lupercus proteggesse i greggi dai lupi e riscuotesse in cambio

tributi di cacio e ricotta dai pastori.

In suo onore gli antichi romani celebravano ogni anno un'importante festa,

chiamata i lupercali, che guarda un po', si svolgeva proprio il

15 febbraio.

LUPERCUS FAUNUS

Lupercus Faunus non è che uno dei volti del Fauno,

un Dio della natura selvaggia e degli istinti, prima figlio e poi consorte

di Fauna (1), Dea della natura che fece, come tutte le Dee Vergini, un

figlio senza il concorso del marito, e che in seguito con lui si accoppiò.

Veniva rappresentato col flauto, la cornucopia, abbigliato con pelli di

capra e armato da una clava da pastore. (2)

La sua sposa dunque era Fauna, chiamata anche Fatua e in versioni più

tarde fu associato al Dio greco Pan, oltre che al Satiro.

Il nume di Luperco gli deriva dalla qualità di difensore delle greggi

dagli assalti dei lupi e lupo egli stesso (Lupercus = lupus + hircus).

Il Dio aveva doti profetiche e per questo era soprannominato Fatuus. Ma

era anche nume ispiratore e invasante, che cacciava per possedere le sue

prede, le Ninfe delle fonti e delle sorgenti, le quali, di conseguenza,

divenivano simili alle Sibille nel loro profetare.

A lui si attribuisce anche l’invenzione degli antichissimi versi saturnii

su cui si fonda la poesia latina.

E' dunque dio d’ispirazione profetica e poetica, come Pan e come le Ninfe

a cui è connesso, anche associato al timor panico, con apparizioni spaventose

e voci soprannaturali.

Fauno nei secoli assunse significati diversi, da Dio dell’abbondanza,

dipinto sulle pareti di quasi tutte le abitazioni greche e latine, simbolo

di prosperità e della bella vita, cui si rivolgevano continuamente tutte

le preghiere dei pastori e dei contadini, loro protettore e “lupercolo”

benigno per i loro greggi.... fino ad essere considerato infimo demone

dei campi che non dava consigli utili agli uomini ma li esortava solo

al divertimento sfrenato.

I LUPERCALI

"Lupercalia dicta, quod in Lupercali Luperci sacra faciunt. Rex cum ferias

menstruas Nonis Februariis edicit, hunc diem februatum appellat; februm

Sabini purgamentum, et id in sacris nostris uerbum non ignotum: nam pellem

capri, cuius de loro caeduntur puellae Lupercalibus, ueteres februm uocabant,

et Lupercalia Februatio, ut in Antiquitatum libris demonstraui." (3)

I lupercali, come tutte le feste primaverili che celebrano il risveglio

di Madre natura, era un'importante e godereccia festa attraverso cui le

genti dell'antica Roma solevano festeggiare l'avvicinarsi della bella

stagione e contemporaneamente propiziarsi buoni futuri raccolti e la fecondità

della terra e dei suoi abitanti.

Per fare questo essi si purificavano ed inscenavano un loro particolare

rito.

Pare

che i lupercali si tenessero nei dintorni della grotta sacra a Luperco,

ai piedi del Palatino, grotta in cui secondo la leggenda la famosa lupa

trovò ed allattò i gemelli Romolo e Remo, fondatori di Roma. Pare

che i lupercali si tenessero nei dintorni della grotta sacra a Luperco,

ai piedi del Palatino, grotta in cui secondo la leggenda la famosa lupa

trovò ed allattò i gemelli Romolo e Remo, fondatori di Roma.

Qui i sacerdoti offrivano alla dea-lupa la mola salsa (tritello di farro

misto con il sale) preparata dalle vergini Vestali, sacrificavano una

capra (simbolo di fertilità) e un cane (simbolo di purificazione) e con

il sangue degli animali battezzavano due fanciulli: il sacerdote ungeva

le loro fronti con la lama insaguinata usata per i sacrifici per poi ripulirle

con bende di lana bagnate nel latte mentre i pargoli ridevano fragorosamente,

come prescritto dalla liturgia.

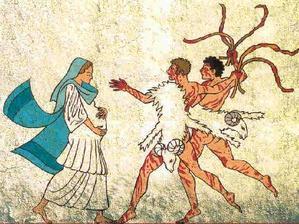

I sacerdoti provvedevano infine a scuoiare gli animali sacrificati, indossarne

le pelli e mangiarne le carni, per poi uscire dalla grotta seminudi, con

i soli fianchi coperti da una pelle di capra, le membra spalmate di grasso

e una maschera di fango sulla faccia, correndo per la Via Sacra armati

di februa (lunghe fruste di cuoio ricavate dalla pelle di capro

da cui deriva il nome del mese di febbraio) in cerca di giovani donne

da “fecondare”. Tutti coloro che erano colpiti dalla februa venivano “purificati”

e resi fertili, sia la terra che gli individui.

In particolare le donne, per ottenere

la fecondità, offrivano volontariamente il ventre (in seguito, al tempo

di Giovenale ai colpi di frusta tendevano semplicemente le palme delle

mani).

In particolare le donne, per ottenere

la fecondità, offrivano volontariamente il ventre (in seguito, al tempo

di Giovenale ai colpi di frusta tendevano semplicemente le palme delle

mani).

I luperci erano essi stessi contemporaneamente capri e lupi: erano capri

quando infondevano la fertilità dell'animale (considerato sessualmente

potente) alla terra e alle donne attraverso la frusta, mentre erano lupi

nel loro percorso intorno al Palatino.

La festa prevedeva oltre alla rappresentazione nel lupercale anche una

simpatica lotteria a sfondo amoroso e sessuale dove i nomi delle

giovani vergini e quelli dei giovani aspiranti uomo-lupo erano posti in

bigliettini dentro due appositi contenitori.

Due fanciulli battezzati con il latte durante il rito lupercale pescavano

un bigliettino formando così le coppie, che avevano a disposizione un

anno per provvedere alla fertilitè di tutta la comunità, con la

benedizione di tutti gli dei (marte, romolo, pan, fauno luperco) e delle

grandi madri romane (ruma, rea silvia, fauna, acca laurentia) incarnatesi

nel modello mitico universale noto come la lupa.

Il culto di Luperco era molto sentito ed i Lupercali rimasero una ricorrenza

significativa per i Romani , anche dopo l'avvento del Cristianesimo.

L'antico rito pagano infatti fu celebrato fino al V° secolo dopo Cristo,

quando subentrò la nuova festa cristiana nota come San Valentino, o Festa

degli innamorati.

I LUPERCI

I luperci erano i sacerdoti del dio Lupercus e nell'antica

Roma godevano di un gran prestigio.

Diretti da un unico magister, essi erano divisi in due schiere di dodici

membri ciascuna chiamate Luperci Fabiani -"dei Fabii", fondati da Remo,

e Luperci Quinctiales -dei Quinctii", fondati da Romolo (ai quali per

un breve periodo Gaio Giulio Cesare aggiunse una terza schiera chiamata

Luperci Iulii, in onore di se stesso).

In età repubblicana i Luperci erano scelti fra i giovani patrizi, mentre

da Augusto in poi la cosa fu ritenuta sconveniente e ne fecero parte solo

giovani appartenenti all'ordine equestre.

Plutarco riferisce nella vita di Romolo che il giorno dei Lupercalia,

venivano iniziati due nuovi luperci (uno per i Luperci Fabiani e uno per

i Luperci Quinziali) nella grotta del Lupercale, con il rito sopra descritto

del sacrificio della capra e del cane.

Questa cerimonia è stata interpretata come un atto di morte e rinascita

rituale, nel quale la "segnatura" con il coltello insanguinato rappresenta

la morte della precedente condizione "profana", mentre la pulitura con

il latte (nutrimento del neonato) e la risata rappresentano la rinascita

alla nuova condizione sacerdotale.

DAI FAUNI A SAN VALENTINO

Sin dai primi secoli dell'era cristiana, molte divinità pagane vennero

demonizzate e in particolare i Fauni, associati ai Satiri e ai Silvani,

si trasformarono in orribili diavoli, precisamente con le corna, gli zoccoletti

e la coda.

Nel medioevo infatti, tutte queste divinità attirarono l’astio dei cristiani

per il loro aspetto animalesco, per i loro doni profetici, ma soprattutto

per il loro carattere istintivo ed erotico, connesso ai culti della

fertilità.

Infatti Agostino, in un celebre passo de «La città di Dio», scrisse che

secondo testimoni degni di fede, Silvani e Fauni eran volgarmente chiamati

«incubi» e avevano rapporti erotici con le donne umane.

Successivamente, Marziano Capella aggiunse che le foreste inaccessibili

agli umani, i boschi sacri, i laghi, le fonti e i fiumi erano popolati

di Fauni, di Satiri, di Silvani e di Ninfe, di Fatui e di Fatue, esseri

dotati di poteri profetici e talmente longevi da apparire agli umani immortali,

sebbene tali non fossero.

Naturalmente erano pericolosi per i cristiani, di cui risulta evidente,

da questa descrizione, il terrore e l’orrore nutrito nei confronti della

Natura selvaggia, viva, numinosa, e dunque, ai loro occhi, diabolica:

la stessa Natura con cui la Strega era in armonia, e destinata, per questo,

ad essere perseguitata.

Fu così che la festa di Fauno fu gradualmente sostituita con la

festa di S. Valentino, dedicata agli innamorati, ma senza connotazioni

sessuali.

LA DEA LUPA

Ben prima che toccasse ai Fauni, la triste sorte accadde anche alla Dea

della natura selvaggia, la grande Madre o Dea Lupa.

La nascita dell'antica Roma corrisponde ad un tempo in cui il patriarcato

ha già avuto il sopravvento ed erano gli Dei maschi a dominare

lo scenario religioso.

In particolare Marte, dio guerriero e dominatore, suscita la maggior devozione

di questo popolo molto impegnato con le guerre di conquista e quindi dotato

di un potente esercito.

Per quanto riguarda le Dee, a parte le divinità greche importate

a roma con nome latino (Vesta, Minerva, Venere, Cerere), i popoli avevano

una particolare predilezione per la Dea Acca Larentia, una Dea

prostituta (guarda caso) e protettrice di Roma ma soprattutto della plebe.

I miti che la riguardano sono vari.

Per alcuni si trattava di una semplice donna che guadagnò il favore degli

Dei stando per una notte intera in adorazione nel tempio di Eracle. Appena

uscita dal tempio incontrò tal Caruzio, Taruzio o Taurilio, uomo ricchissimo,

che se ne innamorò e la sposò, lasciandola poi erede della sua immensa

fortuna. Alla sua morte Acca lasciò tutto il patrimonio al popolo romano.

Tutto questo sarebbe accaduto al tempo di Anco Marzio. Il re, in segno

di ringraziamento, le avrebbe fatto costruire una magnifica tomba sul

Velabro, il mitico luogo del rinvenimento dei gemelli, nei pressi della

porta Romanula.

Secondo Plinio e Gellio invece, Acca era la nutrice dei gemelli, ed ebbe

anche dodici figli maschi che diventeranno poi i fratelli Arvali, costituendo

il celebre collegio sacerdotale, adoratore di Dia, antichissima Dea.

Secondo un altro mito essa era una tipina un po' dissoluta, moglie del

pastore Faustolo (il nome probabilmente deriva dal Dio Faunus), che si

fece però carico dei fatali gemelli fondatori di Roma, per altri una prostituta

vera e propria che fece loro da balia.

In un altro mito essa era la famosa lupa che li allattò sulle rive del

Tevere.

Ma tutti questi miti sono solo la versione patriarcale di una storia

ben più antica:

Larentia era in origine la Grande madre, o Madre Natura, la prostituta

sacra che si accoppia con chiunque e produce di tutto, dalle piante agli

animali e agli uomini. E' in suo nome che si effettuava la prostituzione

sacra, la ierodulia, e le stesse sacerdotesse, in onore della Dea selvaggia,

la Dea lupa, indossavano pelli di lupo e ululavano ai viandanti. Non a

caso gli antichi postriboli erano detti "lupanare" (4).

Allo stesso modo in cui il Fauno fu gradualmente sostituito da un santo,

così anche la sua controparte femminile, potente e istintiva,

fu sostituita da divinità mano a mano sempre meno potenti, fino

ad arrivare alla totale castrazione della componente istintiva e sessuale.

Tutto questo mi ricorda il testo con cui si apre il celebra libro di Pinkola

Estès, dal significativo titolo "Donne che corrono con i lupi":

"Siamo pervase dalla nostalgia per l'antica natura selvaggia. Pochi

sono gli antidoti autorizzati a questo struggimento. Ci hanno insegnato

a vergognarci di un simile desiderio. Ci siamo lasciate crescere i capelli

e li abbiamo usati per nascondere i sentimenti. Ma l'ombra della Donna

Selvaggia ancora si appiatta dietro di noi, nei nostri giorni, nelle nostre

notti. Ovunque e sempre, l'ombra che ci trotterella dietro va indubbiamente

a quattro zampe".

E S. VALENTINO?

Valentino era un vescovo di terni e suo patrono dal 1644, e come tale

professava la fede cristiana nell'epoca delle persecuzioni nel sacro romano

impero, pagano e politeista. Accadde che non solo convertì al cristianesimo

un filosofo romano di nome Cratone, ma commise anche l'errore di sposare

una coppia di giovani innamorati (tale fanciulla di nome Serapia con un

centurione romano non meglio identificato), andando contro l'editto di

claudio II, che aveva vietato ai suoi legionari il matrimonio con le fedeli

cristiane. Per questo il vescovo fu giustiziato e in seguito fatto santo

e commemorato, dal 496 d.c. nello stesso giorno in cui si teneva la festa

dei lupercali. La leggenda narra che poco prima di essere giustiziato,

Valentino fece un miracolo. Il 14 febbraio lasciò un bigliettino alla

figlia non vedente del suo carceriere asterio, di cui si era platonicamente

innamorato, su cui era scritto "dal tuo valentino". Ella lo lesse ritrovando

la vista e da ciò sembra derivare l'usanza di scambiarsi messaggini d'amore

nel giorno di san valentino. Valentino era un vescovo di terni e suo patrono dal 1644, e come tale

professava la fede cristiana nell'epoca delle persecuzioni nel sacro romano

impero, pagano e politeista. Accadde che non solo convertì al cristianesimo

un filosofo romano di nome Cratone, ma commise anche l'errore di sposare

una coppia di giovani innamorati (tale fanciulla di nome Serapia con un

centurione romano non meglio identificato), andando contro l'editto di

claudio II, che aveva vietato ai suoi legionari il matrimonio con le fedeli

cristiane. Per questo il vescovo fu giustiziato e in seguito fatto santo

e commemorato, dal 496 d.c. nello stesso giorno in cui si teneva la festa

dei lupercali. La leggenda narra che poco prima di essere giustiziato,

Valentino fece un miracolo. Il 14 febbraio lasciò un bigliettino alla

figlia non vedente del suo carceriere asterio, di cui si era platonicamente

innamorato, su cui era scritto "dal tuo valentino". Ella lo lesse ritrovando

la vista e da ciò sembra derivare l'usanza di scambiarsi messaggini d'amore

nel giorno di san valentino.

Esistono alcune graziose leggende d'amore su San Valentino (5), ma la

cosa buffa è che la chiesa stessa soppresse questa festa dal 1969.

Ciò nonostante continua a comparire su alcuni calendari, fortemente

promossa non tanto dagli innamorati quanto dai mass media e dalla grande

industria del consumisto che nel nome dell'amore fa i suoi ricchi bottini.

Ricerca di

Manuela Caregnato

Inserito nel sito www.ilcerchiodellaluna.it nel Gennaio 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note

(1) Nell'antica Roma Fauna venne identificata con varie Dee tra cui Bona

Dea, Cerere e Cibele. Nel suo tempio era proibito il mirto, perchè secondo

la leggenda suo marito l'avrebbe con un ramo di mirto fustigata per essersi

lasciata andare al vino. Si usava al suo posto il latte. Ma in realtà

ciò che era vietato veniva usato nei sacri misteri. Il vino era il sangue

della Madre Terra che poteva essere bevuto solo in condizioni di purezza

spirituale, cioè durante i sacri misteri, e il mirto era sacro alle Grandi

Madri, in particolare a Venere.

(2) In alcuni miti si dice un antico re del lazio, nipote di saturno o

di marte, figlio di Pico e Canente, o Pico e secondo l'Eneide padre del

re Latino. Secondo questo mito dopo la morte Fauno fu venerato come protettore

di raccolti e armenti con il nome i Inuus o Ianus la cui consorte era

Ianua da cui deriverebbero Giano e Giunone, ma aveva pure potestà

oracolari quale consorte di Fatua, con il nome Fatuus.

Secondo un mito latino era invece figlio di Giove e Circe.

Secondo dei miti romani, ripresi poi nell'Eneide da Virgilio, Fauno era

lo sposo di Marica, divinità delle acque e dei boschi, dalle quale ebbe

il futuro re Latino. Venerata in un bosco sacro, Marica fu in realtà un’immagine

o un aspetto della Signora degli Animali, l’antica Potnia, altri aspetti

della quale sono Fauna e Kirke. Sempre per Virgilio - Eneide - il re Latino:

"si rivolge agli oracoli di Fauno, il padre profetico, e consulta i divini

boschi sotto l’alta Albunea, massima tra le selve, che risuona dal sacro

fonte ed esala violenti vapori mefitici".

Secondo una tradizione riferita da Nonno di Panopoli nelle «Dionisiache»,

Fauno era figlio di Poseidone e di Kirke, e della madre, la quale amava

gli alti monti rocciosi e boscosi, e dimorava nelle ombrose sale di un

palazzo di roccia, aveva appreso le arti. Da lei aveva imparato a conoscere

i boschi solitari e i loro segreti. Altri lo identificavano con Agrio

(il «selvaggio»), e Fauno sarebbe allora figlio di Kirke e di Odisseo.

Secondo un’altra tradizione, invece, è figlio di Kirke e di Pico, primo

nume oracolare, trasformato in picchio dalla Dea stessa quando ha osato

rifiutarne l’amore. Come Kirke, vive nella foresta ed è Signore degli

Animali.

Sia come cornuto e caprino, sia come lupesco, sembra connesso al mondo

infero. Per altri ancora fu il terzo re preistorico dell'Italia, e avrebbe

introdotto nella penisola il culto delle divinità e l'agricoltura; dopo

la morte fu venerato come dio dei boschi, protettore di greggi e armenti.

Secondo altre fonti, i Fauni sarebbero stati antichi pastori, abitanti,

ai primordi del mondo, nel territorio sul quale verrà fondata Roma.

Nell'Eneide Fauno è il padre del giovane guerriero italico Tarquito ucciso

da Enea in combattimento. Tarquito era un semidio, figlio della ninfa

Driope. Secondo un’altra tradizione è fratello e marito di Fauna, Signora

degli Animali come Kirke e come Diana, nonché identificata con Bona Dea,

e soprannominata a sua volta Fatua. In un’altra versione, Bona Dea è sua

figlia, e lo respinge, quando lui la insidia. In seguito, però, egli riesce

a congiungersi con lei dopo essersi trasformato in serpente. Ma questi

sono miti elaborati successivamente, perchè nel mito più arcaico era figlio

e paredro della Dea Madre. Tutto ciò, inoltre, lo accosta a Pan, che ha

simili caratteristiche.

(3) Terenzio Varrone, De lingua latina

(4) Sembra che Acca Larentia fosse denominata anche Mater Larum o "Madre

dei Lari", del resto in sanscrito Akka significa Madre, ma fu anche un

nome di Demetra, Acca Demetra, in qualità di nutrice.

Romolo e Remo infatti furono celebrati come Lari di Roma, gli antenati

protettivi.

Acca Larenzia viene identificata con una divinità ctonia, custode del

mondo dei morti, Larenta, o Larunda, come era chiamata dai Sabini. Larenta,

o "Dea Muta" era una divinità femminile del sottosuolo e dell'oltretomba,

quindi il lato oscuro della Madre Natura, quello relativo alla morte.

(5) Le leggende d'amore su san Valentino

Leggenda dell’Amore Sublime

Questa leggenda narra di un giovane centurione romano di nome Sabino che,

passeggiando per una piazza di Terni, vide una bella ragazza di nome Serapia

e se ne innamorò follemente. Sabino chiese ai genitori di Serapia di poterla

sposare ma ricevette un secco rifiuto: Sabino era pagano mentre la famiglia

di Serapia era di religione cristiana. Per superare questo ostacolo, la

bella Serapia suggerì al suo amato di andare dal loro Vescovo Valentino

per avvicinarsi alla religione della sua famiglia e ricevere il battesimo,

cosa che lui fece in nome del suo amore. Purtroppo, proprio mentre si

preparavano i festeggiamenti per il battesimo di Sabino (e per le prossime

nozze), Serapia si ammalò di tisi. Valentino fu chiamato al capezzale

della ragazza oramai moribonda. Sabino supplicò Valentino affinché non

fosse separato dalla sua amata: la vita senza di lei sarebbe stata solo

una lunga sofferenza. Valentino battezzò il giovane, ed unì i due in matrimonio

e mentre levò le mani in alto per la benedizione, un sonno beatificante

avvolse quei due cuori per l’eternità.

Leggenda della Rosa della Riconciliazione

Un giorno San Valentino sentì passare, al di là del suo giardino, due

giovani fidanzati che stavano litigando. Decise di andare loro incontro

con in mano una magnifica rosa. Regalò la rosa ai due fidanzati e li pregò

di riconciliarsi stringendo insieme il gambo della rosa, facendo attenzione

a non pungersi e pregando affinché il Signore mantenesse vivo in eterno

il loro amore. Qualche tempo dopo la giovane coppia tornò da lui per invocare

la benedizione del loro matrimonio. La storia si diffuse e gli abitanti

iniziarono ad andare in pellegrinaggio dal vescovo di Terni il 14 di ogni

mese. Il 14 di ogni mese diventò così il giorno dedicato alle benedizioni,

ma la data è stata ristretta al solo mese di febbraio perché in quel giorno

del 273 San Valentino morì.

Leggenda dei Bambini

San Valentino possedeva un grande giardino pieno di magnifici fiori dove

permetteva a tutti i bambini di giocare. Si affacciava sovente dalla sua

finestra per sorvegliarli e per rallegrarsi nel vederli giocare. Quando

venive sera, scendeva in giardino e tutti i bambini lo circondavano con

affetto ed allegria. Dopo aver dato loro la benedizione regalava a ciascuno

di loro un fiore raccomandando di portarlo alle loro mamme: in questo

modo otteneva la certezza che sarebbero tornati a casa presto e che avrebbero

alimentato il rispetto e l’amore nei confronti dei genitori. Da questa

leggenda deriva l’usanza di donare dei piccoli regali alle persone a cui

vogliamo bene. Leggenda dei Colombini Il sacerdote Valentino possedeva

un grande giardino che nelle ore libere dall’apostolato coltivava con

le proprie mani. Tutti i giorni permetteva ai bambini di giocare nel suo

giardino, raccomandando che non avessero fatto danni, perché poi la sera

avrebbe egli regalato a ciascuno un fiore da portare a casa. Un giorno,

però, vennero dei soldati e imprigionarono Valentino perchè il re lo aveva

condannato al carcere a vita. I bambini piansero tanto. Valentino, stando

in carcere pensava a loro, e al fatto che non avrebbero più avuto un luogo

sicuro dove giocare. Ci pensò il Signore. Fece fuggire dalla gabbia del

distratto custode due dei piccioni viaggiatori che Valentino teneva in

giardino. Questi piccioni, guidati da un misterioso istinto, trovarono

il carcere dove stava chiuso il loro santo padrone. Si posarono sulle

sbarre della sua finestra e presero a tubare fortemente. Valentino li

riconobbe, li prese e li accarezzò. Poi legò al collo di uno un sacchetto

fatto a cuoricino con dentro un biglietto, ed al collo dell’altro legò

una chiavetta. Quando i due piccioni fecero ritorno furono accolti con

grande gioia. Le persone si accorsero di quello che portavano e riconobbero

subito la chiavetta: era quella del giardino di Valentino. I bambini ed

i loro familiari si trovavano fuori del giardino quando il custode lesse

il contenuto del bigliettino. C’era scritto: “A tutti i bambini che amo,

dal vostro Valentino”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonti:

wikipedia

www.sacroromanoimpero.com

il "Dizionario di mitologia classica"

immagini tratte dalla rete

|